第一福音书马太信息系列十五-----与上帝和好的杀人犯

2025年11月9日证道

讲题:第一福音书马太信息系列十五—–与上帝和好的杀人犯

毛志斌 Abraham Mao

经文:

“21你们听见有吩咐古人的话,说:‘不可杀人’,又说:‘凡杀人的,难免受审判。’22只是我告诉你们:凡向弟兄动怒的,难免受审判(有古卷在“凡”字下添“无缘无故地”五字)。凡骂弟兄是拉加的,难免公会的审断;凡骂弟兄是魔利的,难免地狱的火。23所以,你在祭坛上献礼物的时候,若想起弟兄向你怀怨,24就把礼物留在坛前,先去同弟兄和好,然后来献礼物。25你同告你的对头还在路上,就赶紧与他和息,恐怕他把你送给审判官,审判官交付衙役,你就下在监里了。26我实在告诉你:若有一文钱没有还清,你断不能从那里出来。”(太5:21-26)

前言:20世纪的空前杀戮与《共产主义黑皮书》

亲爱的弟兄姐妹们,主日平安,我们继续学习马太福音,今天要学习的经文是马太福音5章21-26节,让我们一起来恭读神的话。在前面的讲道中,我们说耶稣对门徒的呼召和登山宝训的核心,是跟随者的可见性。“你们是世上的盐……你们是世上的光。”而这可见性的本质,就是门徒能活出天国的义,就是从耶稣基督而来的胜过文士和法利赛人的义。耶稣已经宣告了祂来不是要废掉,乃是要成全旧约律法(太5:17-20)。从今天这段经文至到5章结尾48节,是一长段结构清晰的教训,主耶稣就关于律法的六个具体例子展开六段讲论,每段都以“你们听见有话说⋯⋯只是我告诉你们⋯⋯”的格式开头,最后以第48节总括耶稣的伦理标准而结束。“所以你们要完全,像你们的天父完全一样。”(太5:48)耶稣以对比的方式论述这些主题:不可杀人、奸淫、休妻、背誓、报仇和恨仇敌。用来说明第17-20节所陈述的那些原则在实践中如何运用。它与人们过去接受的伦理准则大相迳庭,与不接受神的人的伦理观也截然不同;在每种情况下,它的要求都更为严格,在实际运用中,它的意义又极其深远。它要求的不是照章办事,而是一个人的动机和态度。从这个意义上看,它是彻底突破传统的。

基于今天这段经文,我们以“与上帝和好的杀人犯”为主题,来探讨耶稣在登山宝训中的深刻教导:不可杀人,与不可恨人。耶稣不满足于外在的律法遵守,祂直刺人心——恨人即已杀人,杀人始于恨人。这不是抽象的道德说教,而是对我们每个人灵魂的呼召。更进一步,当我们审视历史,我们会看到这种恨意如何在意识形态的幌子下,酿成人类历史上最大规模的杀戮。我们都常谈论二十世纪两次世界大战造成亦今为止人类历史上最多的杀人和死亡,第一次世界大战导致约1500万至2000万死亡,第二次世界大战导致约7200万至1亿死亡,这当然是人类之间仇恨爆发的空前悲惨恶果。至今人类尚在历史的痛苦记忆和现实中反思、担忧、警惕并试图努力抵挡或消弭引起这杀戮的意识形态根源:引起第一次世界大战的民族主义(Nationalism)和帝国主义(Imperialism);造成第二次世界大战空前杀戮的极端民族主义(Ultranationalism) 、种族主义(Racism) 、法西斯主义(Fascism)以及以阶级斗争和革命为号召的共产主义意识形态(Communism)。二战后人类建立起想要制约战争保障和平的国际秩序机制,即联合国;但联合国从未能真正制止出于意识形态根源和制度化的仇恨机制发动的各种战争。从造成死亡的规模和效率来看,以苏联瓦解为止的共产主义在长达74年(1917-1991)里总计造成超过一亿人死亡,平均每年造成135万人死亡,即平均每天造成3699人死亡,其中60%死于饥饿,25%死于劳改集中营,15%的人被处决。相比之下纳粹主义在短暂12年中造成约1700万人死亡,平均每年死亡141万人,每天死亡3863人,其中35%死于毒气室,30%死于枪杀,35%死于饥饿和疾病。这些冰冷的数字背后,是一个个有血有肉、和你我一样有上帝的形象和样式的人。

有一本国内找不到的书《共产主义黑皮书》(The Black Book of COMMUNISM),网上只能找到郭国汀翻译的中文节录本下载,这本Stephane Courtois主编,由法国拉封(Laffont)出版社于1997年11月俄国革命80周年之际推出,在全世界历史学界具有学术声誉的846页的鸿篇巨制系统揭示了,共产主义政权在20世纪如何导致了超过1亿人的死亡,其中在中国导致超过6500万人死亡(许多中国学者认为这个数字太过保守,认为共产主义运动造成至少一亿五千万人死亡,其中亚洲共产党政权虐杀超过一亿人),这不仅是历史的悲剧,无论是以种族斗争为名义,还是以阶级斗争为名义,这都是仇恨的机制化与罪恶的制度化的集体显现:从一个个具体的人的恨生出杀戮,从个人的杀戮走向灭绝的机制。唯有与上帝和好,我们才能从这血腥的枷锁中得释放。

一、人人都觉得自己是好人,高估自己是个义人

无论从心里学的角度还地从社会学的角度,其实每一个人,无论是否是基督徒,在一定程度上都知道一点什么是公义。而且我们的心中都会说,我是有底线的人;而且按着让我自己感到舒服的那一个公义的范围来说,我是最守规矩的人,我是个好人。很多人都以自己没有谋杀别人为道德满足,我也没有杀人,我也没有放火,是吧。对于他们来说审判日是根本不用去担心的事,因为他们从来没有干过杀人的勾当。

今天早上我们要来问的问题是,神会不会买他们的帐。一个在他(她)自己看来,在众人看来是相当不错的好人,是否可以因为与杀人放火不沾边,就可以凭他自己的义被他的创造主所接纳?耶稣这句严肃的宣告“我告诉你们:你们的义若不胜过文士和法利赛人的义,断不能进天国。”(太5:20)直接叩问每个人的内心,这段经文是对你们,也是对我的挑战。这里的叩问包括两个问题:第一,一个人到底如何评价他自己?你是怎样评价你自己的?第二,耶稣怎么评价你?你有没有意识到,你是怎样评价你自己,中国古话说“士为知己者死,女为悦己者容。”人都喜欢与那些对自己评价高的人在一起并为之付出,大多数人都不太喜欢和那些对他自己评价不高的人在一起。你是不是这样?我们知道有一些人会批评我们,我们知道有一些人对我们的评价不高,甚至评价会非常的低。我们通常会绕着他们走,我们寻找那些认同我们,赞同我们的人,然后和他们交朋友,即使在教会中也是这样。人们倾向于选择与自己观念一致的朋友和信息,而回避冲突和不适。在这样你感觉舒适的人际关系同温层中,你有没有意识到一个危险,就是你对你的自我评价会出问题?我们的自我评估,都是偏高的。因为我们主要是根据喜欢我们的人和我们喜欢的人,来调整我们的自我认知的。我们不太愿意,也不太擅长,让那些我们不喜欢的人和也不太喜欢我们的人,来评估我们自己[A1] 。常此以往,你对自己的自我评价极有可能高得离谱,高到你会自我感觉是个好人,是个义人。这就是今天这一段耶稣的话,要带给你的提醒。那么,耶稣怎么评价你呢?在登山宝训当中,即使你是一个基督徒,很有可能,耶稣是一个你不太喜欢的人,因为他对你的评价不高。不但不高,如果你对自我的评价是高得离谱,那么让我提醒你,耶稣对你的评价将会低得离谱。记得我读神学院时,有一位教授说了一句让我印象很深的话:如果你觉得自己很不错,是个好人,其实你离神可能很远。

我们传讲的是一个耶稣为你而死的福音。在这个福音当中,上帝的独生爱子,我们已经看到祂是如何降卑,祂是如何来到这个世上,祂是如何退到旷野当中去;祂为了代替你,而走在去各各他的路上;他要死在十字架上,为你赎罪。这是我们所传的福音。但是,耶稣为你去死,是因为你比祂的生命更重要吗?耶稣为你去死,是因为耶稣对你有一个极高的评价吗?是因为你的那个偏高的自我评价是正确的吗?你觉得别人可以死,而我不可以去死,我还有好多重要的事情要做,我很特别,我应该比别人更值得活下去,我活下去比其他人活下去对人类更有价值。请问,这是耶稣为你死的原因吗?不是的。福音最令人惊讶的一点,不仅仅是耶稣为你死在十字架上这个事实,而是对这个事实的解释。登山宝训解释了耶稣为你而死的部分原因,而这个解释非常地令人惊讶,这个解释会挑战你,这个解释对你甚至就是一种羞辱,因为,耶稣对你的道德价值有一个低得离谱的评价。耶稣是为了那些在祂眼里评价极低的人而死的。这个是福音最令人惊讶的地方。

二、耶稣看的是人的内心和动机

一个人如何来评估自己,如何来衡量他(她)的义是否胜过了那些宗教领袖(文士和法利赛人)们的义?文士和法利赛人外在的每一个行为上都使足了劲地表现出好行为。正如在今天的社会中,通常每个人都希望表现得合乎社会的规训,或者希望被别人认为合乎社会的正义。耶稣是在说,“你们看这些人,他们行了那么多的义,他们是那么地遵守规矩。除非你们的义超过他们,你们不但不能见神的国,连在神国里当最小的都没有份!你们连门都进不去!”。耶稣说祂就是那扇门,祂是唯一的那扇门,在祂之外,连门都没有摸到。 “所以耶稣又对他们说:“我实实在在地告诉你们:我就是羊的门。”(约10:7)耶稣根本就没有被这些文士、法利赛人外面的敬虔表现所打动,祂对他们的行为丝毫也不看重。箴言书说“人一切所行的,在自己眼中看为清洁,惟有耶和华衡量人心。”(箴16:2)。“

人所行的,在自己眼中都看为正,惟有耶和华衡量人心。”(箴21:2)因此,我们也可以知道,他对那些效仿法利赛人的人也丝毫不会看重,哪怕人可以效仿到一个比他们更高的水平。你知道为什么吗?因为他们彼此之间一直在竞争,看谁表现得更好。那些法利赛人之间,在那些外在的道德行为之间,他们彼此之间都有一个竞争的关系,他们在看谁表现得更好。真正的美德、真正的善,是不会带来竞争的。善不会与善竞争,善的首要特征是谦卑,保罗说“爱是恒久忍耐,又有恩慈;爱是不嫉妒,爱是不自夸,不张狂,” (林前13:4)。善与爱一样不争竞嫉妒,善只喜爱和善在一起,这就叫做何等的善、何等的美;这就叫做恩上加恩、善上加善、美上加美,弟兄和睦同居。只有恶,才会带来竞争,怨恨,嫉妒和竞争都是恶的表现,所以各位,大家争着去做好事儿,你觉得这是一件好事儿?还是一件坏事?这是一件矛盾的事儿,因为美善和竞争是相反的。我这个年龄的人和比我年龄大的人,从小在学校里都被要求学习雷锋好榜样,做好人好事,要按次数表扬,为了戴上小红花,一些同学都拿着家里的一个钢镚交给老师,说在马路上捡到的,有一个笑话,说在一个小学门口的十字路口,一个要过街的老太太,被做好事的同学们,从马路一边到另一边,来回扶着走了好几次,老太太最后都忘记自己原来要去哪一边了。当然后来我们知道雷锋叔叔做好事都有照片,我们当年都不知道问一问,作为普通一兵的雷锋叔叔那些摆拍的做好事的照片是谁给他拍的呢?

所以说,胜过他们不是仅仅在外表上比他们更好一点。耶稣在这里所要求的义,不仅仅是一个人在行为上表现出来的,数量上的问题。任何数量上能够讨神喜悦的义,是出自于内心质量上的转变之后的义。我说的数量是指多少,而质量则是那种类型。 我们在下一章里会读到,法利赛人行善时,会吹号来荣耀自己。问题不是他们的善行得不够大,不够好。问题是,他们的善行是出于一颗不信的心。

耶稣是说,当一个人的行为唯独是出于信心的时候,你的问题才能够被解决,你里面的不义、不善这个问题才能够被解决。使徒保罗清清楚楚地宣告说:“凡不出于信心的都是罪“(罗马14:23)。

你们已经知道了问题的症结在哪里,那么这个问题如何才能解决呢?你们对被挂在十字架上耶稣的信心必须胜过十字架下自认是遵行律法的好人的,那些法利赛人的道德主义的信心。也就是说,不是比他们做的更多一点,而是和他们做的不一样。 登山宝训的这整段经文(5:21-48)里共列出了六种行为。今天我们讨论的是第一种。这六种行为的关键都是关于心的问题而不仅仅是外在行为上的问题,当然它们都包括外在行为。我们必须认识到,这不仅仅是一个数量上的问题(也就是更努力点,做的更好点),更重要的是质量上的问题,当然更努力点没有什么错。但是,在错事上更努力点,只能造就出一个更好一点儿的罪人,法利赛人就是这样。 唯有当一个人的行为是出于信心时,问题才能得到解决,我们不可把耶稣的话离开基督教的信心来断章取义。当一个人拒绝了耶稣,就如法利赛人所做的,那么没有任何善行是能够被神接纳的。你是不可能靠一大堆善行来感动神的。你们的义就象是污秽的衣裳(以赛亚书64:6)。我们只有对自己的道德自义绝望,只有这种对自己身上的善的绝望,这种对于凭着自己的行为被上帝接纳,在这件事情上彻底的绝望,才能够将我们的内心带向对耶稣基督的信靠,才能够将我们带往各各他的道路。

三、我们都犯了不可杀人的诫命

1、谋杀的根源是怒气

一个人的义,一个人的道德行为若要被神接纳,他这个人必须被神接纳。神若不接纳你,祂是不会接纳你的行为的。根据圣经,除非通过基督,没有人能被神接纳(约14:6,徒4:12)。

“耶稣说:“我就是道路、真理、生命;若不藉着我,没有人能到父那里去。”(约14:6)

“除祂以外,别无拯救;因为在天下人间,没有赐下别的名,我们可以靠着得救。”(徒4:12)

这两节经文是明确声明的,但整本圣经,从创世记到启示录都清清楚楚地说明,没有人能在神面前站立得住。亚当和夏娃想用无花果树叶子来遮盖,结果怎样?必须由神来遮盖他们的羞耻。神牺牲了动物,用动物的皮来遮盖他们,那是第一次流血的牺牲。

耶稣所举的六个例子会让我们看到,当人因着神的恩典,真诚地求告主的名,他们就会努力过一种满有信心的生活——既有里面的信心,也有外面的行为来证明他们的信心。一句话,假如基督是你的救主,祂也必定是你的主,不仅是你行为上的主,也是你思想上的主。人的所有行为可以归纳成三件

事:思想、言语和行为。 耶稣举的第一个例子是关于十诫的第六诫命: “你们听见有吩咐古人的话,说:‘不可杀人’,又说凡杀人的,难免受审判。22只是我告诉你们:凡向弟兄动怒的,难免受审判(有古卷在“凡”字下添“无缘无故地”五字)。凡骂弟兄是拉加的,难免公会的审断;凡骂弟兄是魔利的,难免地狱的火。”(太5:21-22)

“你们听见有吩咐古人的话说…只是我告诉你们”这是马太福音中耶稣专用的套语,耶稣不是说祂在引用旧约圣经,而是指祂的听众中许多人多旧约圣经的理解。我们上次讲过,当时的神学家们和律法权威—文士和法利赛人对以色列民众教导流传着大量口述律法和对律法的繁琐的、错误的解释,就是米示大(Mishnah)。当耶稣说:“吩咐古人的话说”时,祂是在纠正那些几百年来和当时在神的百姓中一直在教导的事,”祂接着就说,“但我告诉你们……”。祂不是在修改摩西律法,祂不是说“摩西弄错了,我来修正一下”。耶稣与摩西没有什么不合谐的地方,耶稣与之不和谐的,是那些把摩西律法给扭曲、歪解得面目全非,已经无法辨认是神的话的那些东西。这启发我们三点:

第一、老的、传统的不一定就是正确的。当然,新的、前所未见的也不一定就是好的、对的,自启蒙进步主义时代以来,似乎什么事物只要是新的,就成为进步的、正确的,但至少我们都知道新冠状病毒并非是好的。我们这个挣扎于回归传统的保守主义还是一心向前进步自由主义的时代,人们在新、旧之间难以取舍,但耶稣向我们启示,真理的标准不在于时间的先后,而在高处,判断事物的价值标准在于与至高者接近的程度。

第二、我们听到的教导不能因为它引用了圣经,就认为一定是正确的。这些人并没有说,“让我们先把圣经放在一边,自己来搞一套,”不,他们在读圣经,但他们对圣经的解释却是相去甚远。弟兄姐妹,不要以为某人打开圣经,读一段经文,然后开始讲论起来,他们所讲的就是圣经。这在我们今天的教会里是司空见惯的,但你们作为跟随基督的门徒,必须负起自己的责任来辨别他说的是否与他刚才所引的圣经一致。今天常常听到这样的讲道,他们先是读一段圣经,然后就开始讲,可他们讲的东西跟这段经文根本没有关系。你们也必须问自己,讲台上的毛牧师是否也在干同样的事?我现在说的与耶稣所教导的有没有关系?你们必须要成为一个有分辨能力的基督徒,虽然教会的牧师、长老要对你们的灵魂负责,但那是在一定程度上的。将来你站在神面前的时候,你不能把牧师、长老们拿出来作挡箭牌,神是不会接受这种借口的。你说“那是我们教会牧师这么说的呀”,神会说“可你手上的那本书呢?”,“噢,我没读它”。

第三,这让人相信,把有些不是神的话当作神的话,不是件太难的事。就是这六个例子里的事也并不都是圣经里的教导,你肯定听过社会上有人说,“自助者,神助之”(God helps those who help themselves)。教会里也大有人在这样教导,他们还说是圣经里的,但圣经里没有这句话,很多东西根本就不是圣经里的,但只是因为有人站在讲台上这么说,大家就都以为是的了。

与耶稣同时代的以色列人听见所赐给他们祖先的律法禁止谋杀,“凡杀人的难免受审判”是犹太文士加上去的。但耶稣把意思推到更深的层面,祂把杀人的行为推溯至人心中那黑暗的深处,祂看见

杀人背后的根源:仇恨。耶稣坚称谋杀的根源是怒气,怒气在原则上就是谋杀性的(22节)。人心中的忿怒与仇恨不会被法庭裁定为罪,但不会被天国的子民接纳。那些发怒的人要面对神的审判。侮辱和咒骂弟兄的人,不单要面对公会,还要面对地狱的火。怒气表现在用像“拉加”、“魔利”这样带侮辱性的字眼来骂人。拉加(亚兰文rhaka)本意“空虚”,是亚兰语里的骂人话“废物”之意;“魔利”(希腊文mōros)就像说你这个笨蛋、蠢货!这侮辱的语言,发泄出对他人的忿怒和藐视,藐视很容易转变成恨。藐视,是一个人轻看另一个人的结果。特别是在社会层面,如果整个社会藐视我们当中的一种人,藐视我们当中的某一个社群、某一个阶层,最后,会使那些被藐视的人陷入悲惨的社会生活处境当中,这等于是变相的谋杀他们。实际上在人类历史上,当以仇恨为动力机制的意识形态运动鼓动一群人对另一群人贴标签式的辱骂,正是为有组织谋杀预备所谓“正义”的理由,二战前纳粹的宣传把犹太人画成章鱼,辱骂“犹太人是世界毒瘤”、“犹太人是肮脏的病毒”。俄国革命的漫画把地主画成猪,将地主、富农、右派、知识分子定为“阶级敌人”,贴上仇恨的标签:富农是“吸血鬼”、右派是“毒蛇”,知识分子是“臭老九”,中国文革大字报给他们戴上“牛鬼蛇神”的大帽子。

所以,如同怨恨一样,藐视就是杀人。否定人的价值,就等于否认上帝。当你藐视一个人的时候,你就是在藐视上帝,藐视上帝所造的形象。当你骂一个人是白痴和笨蛋的时候,你就是在骂上帝是白痴和笨蛋,因为他造了一个白痴的你;你骂上帝是笨蛋,因为祂让这样的笨蛋活着,而且还称这个笨蛋是祂的形象。所以耶稣说:这就是你们的罪!

“地狱之火”这个词(Gehenna)是欣嫩子谷,当年犹太人在那里拜偶像,把他们的孩子向摩洛献祭(列王记下23:10)这些是神的百姓,受了外邦人的影响。后来约西亚王除掉了这些恶事,那地方成为日夜焚烧垃圾的地方,这座山谷就象征末世刑罚之地,就在耶路撒冷圣殿山的西南。

耶稣在此不只是提出忠告,祂坚称第六诫命是以预言的方式指向国度对仇恨的定义。在福音书中我们可以看到,耶稣在各种场合表现的怒气(太21:12-13,23:17,可3:1-5),这并不是祂前后矛盾。

“12耶稣进了 神的殿,赶出殿里一切作买卖的人,推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子;13对他们说:“经上记着说:‘我的殿必称为祷告的殿’,你们倒使它成为贼窝了!”(太21:12-13)

“你们这无知瞎眼的人哪!什么是大的?是金子呢,还是叫金子成圣的殿呢?”(太23:17)

“1耶稣又进了会堂,在那里有一个人枯干了一只手。2众人窥探耶稣在安息日医治不医治,意思是要控告耶稣。3耶稣对那枯干一只手的人说:“起来,站在当中!”4又问众人说:“在安息日行善行恶,救命害命,哪样是可以的呢?”他们都不作声。5耶稣怒目周围看他们,忧愁他们的心刚硬,就对那人说:“伸出手来!”他把手一伸,手就复了原。”(可3:1-5)

(1)、首先,我们要知道耶稣是在教导的每一点上都身体力行的传道人。因此,为了清楚理解祂在特定议题上的思想,我们必须检视祂教导的平衡。要学习耶稣谈论怒气时所说的一切,我们有必要整合22节的经文和其他的经文,如马太福音21:12-13节,而不要将任何一处经文绝对化。

(2)、其次,耶稣在受苦时的温柔与忍耐是众所周知的,祂以受苦的仆人身份来到(马可福音),祂同样以审判者和君王的身份来到(马太福音)。祂的怒气爆发,不是出于个人的怨恨,而是因为被别人的不公、罪恶、不信、与剥削激怒。在马太福音5章21-48节的六组对比中,耶稣都是根据祂作为律法成全者的权柄,对比人对律法的误解与律法所指向的真正方向。祂坚称祂在这些事上的教导就是律法确实指向的方向。

(3)、在圣经中平衡处理不同主题,比如处理仇恨与处理情欲或贪婪不完全相同,情欲和贪婪必须被压制,更好的是胜过它们。但从某个角度来说,应该鼓励出于公义的恨(诗139:21-24)。

【诗139:21】耶和华啊,恨恶你的,我岂不恨恶他们吗?攻击你的,我岂不憎嫌他们吗?

【诗139:22】我切切地恨恶他们,以他们为仇敌。

【诗139:23】神啊,求你鉴察我,知道我的心思;试炼我,知道我的意念,

【诗139:24】看在我里面有什么恶行没有,引导我走永生的道路。

圣经吩咐人要发义怒,以耶稣为榜样,却仍然爱我们的仇敌。

2、我们都犯了不可杀人的诫命:恨人即杀人

但从该隐开始,人的忿怒主要出自我们内心的嫉妒和争竞。就如该隐一样,我们内心的嫉妒和争竟的怒火最终成为对弟兄的恨意,绵绵恨意难以遏制地结出谋杀的行为之果。“3有一日,该隐拿地里的出产为供物献给耶和华;4亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物,5只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大地发怒,变了脸色。……8该隐与他兄弟亚伯说话,二人正在田间,该隐起来打他兄弟亚伯,把他杀了。”(创4:3-8)

所以,在耶稣的眼中,每个不是出于义怒而对弟兄怀着怒火的人,就是一个道德意义上的谋杀犯,每个辱骂弟兄的人,就是在用话语剥夺践踏他身上上帝的形象和样式的尊严,甚至就是在为谋杀作预备。

你们谁能说,你们从未在心中恨一个人?你们从未恨一个人而希望让他死?在这个意义上,我们都犯了不可杀人的诫命。

耶稣举出两个例子,显出怒气的严重性。 第一个是在圣殿敬拜的背景中(23-24),“23所以,你在祭坛上献礼物的时候,若想起弟兄向你怀怨,24就把礼物留在坛前,先去同弟兄和好,然后来献礼物。”

第二个则是法庭背景(25-26),“25你同告你的对头还在路上,就赶紧与他和息,恐怕他把你送给审判官,审判官交付衙役,你就下在监里了。26我实在告诉你:若有一文钱没有还清,你断不能从那里出来。”第一个是关于弟兄,第二个是关于对头。引入注目的是,两个例子都不是处理“你的”怒气,而是处理“你的”得罪对方,激起弟兄或对头的仇恨。我们比较容易记得我们对别人的怨恨,过于我们做过得罪别人的事。如果我们真正关心我们的怒气与仇恨,我们同样应该关心自己导致别人的怒气与仇恨。

耶稣多次要求那些寻求神饶恕的人有一颗饶恕人的心(太6:14-15,18:21-35)。祭坛是在圣殿的内院,在那里举行庄严的敬拜时,基督的门徒如果想起弟兄对自己怀怨,他有责任先去与弟兄和好,只有这样,他的敬拜才能蒙神悦纳。

“14你们饶恕人的过犯,你们的天父也必饶恕你们的过犯;15你们不饶恕人的过犯,你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”(太6:14-15)

“21那时,彼得进前来,对耶稣说:“主啊,我弟兄得罪我,我当饶恕他几次呢?到七次可以吗?”22耶稣说:“我对你说:不是到七次,乃是到七十个七次。”(太18:21-22)

在自称为基督徒的人身上,仇恨是一种绝对不允许有的心态。使徒约翰说,恨是未得救之人的证明。很清楚,耶稣讲“登山宝训”时,约翰是在场的:“凡恨弟兄的就是杀人的。你们晓得凡杀人的,没有永生存在他里面。”(约一3:15) 看来耶稣和约翰对此事是一针见血、入木三分的,一个真正得救的人,一个真正理解了他所蒙之赦免的人决不会在心里蕴酿对别人的仇恨与蔑视。

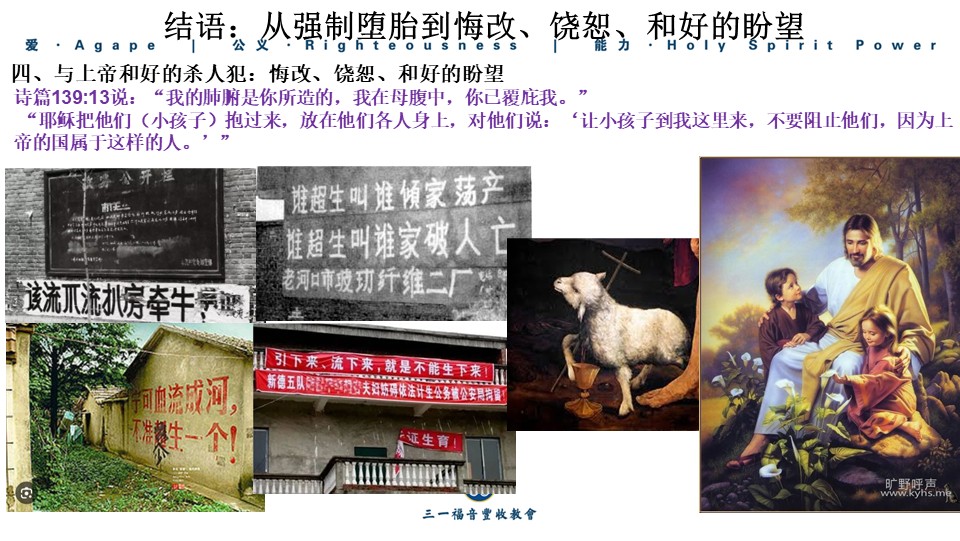

四、与上帝和好的杀人犯:悔改、饶恕、和好的盼望

24节里的“和好”(英文动词reconcile,希腊文diallassomai)一字在圣经里只有在这里用过,其它地方的“与神和好”中的和好(动词使和好,希腊文katallassō)一字是完全不同的另一个字。这里说的和好是两个人之间闹矛盾后言归于好。而我们与神和好的那个“和好”完全是另一回事,因为神的一方是根本没有问题的,不是说我们犯了错神也犯了错,我们和神彼此说对不起。这种和好是不同的和好,你没有动刀枪杀人就足以使你与神和好吗?

耶稣再次敦促人迅速采取行动,与被你得罪的对头和息(英文make friends)、了结恩怨,25-26节提到一个欠债人和债主正在前往法庭的途中,路加福音的平行经文是这样说的“58你同告你的对头去见官,还在路上,务要尽力地和他了结;恐怕他拉你到官面前,官交付差役,差役把你下在监里。59我告诉你,若有半文钱没有还清,你断不能从那里出来。”(路12:58-59)

耶稣的时代和近几个世纪一样,如果一个人欠债不能还,他可以被法庭判入监狱,直到还清所有债务。最后的一文钱(quadrans是罗马最小的硬币)意思是说,神的审判若行在悔改和和好之前,那可是一点折扣也不打的啊。当然,他在监狱里根本没有赚钱的机会,因此他也永远不要指望还清所有债务。

耶稣在这里所说的,在路上就赶紧和好,也就是在今生,现在就与神和好。因为我们未与之和好的,就是这位天上的大法官!马太·亨利写得好:“你拒绝他作你的救主,那么你就跑不了他将成为你的

法官。”启示录说“16向山和岩石说:“倒在我们身上吧!把我们藏起来,躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒,17因为他们忿怒的大日到了,谁能站得住呢?”(启6:16-17)当羔羊变成狮子的时候被带到主耶稣面前来实在是件可怕的事。我们的唯一希望是俯伏到法官的怜悯面前。好消息是,祂是满有怜悯的法官!我们什么也拿不出来来与他和好。法官已经满有恩典地用自己的宝血来让人与他和好。我劝你好好读一读,并且接受神通过使徒保罗所表达的宽宏大量吧:

“所以,我们作基督的使者,就好象神藉我们劝你们一样。我们替基督求你们与神和好。神使那无罪的,替我们成为罪,好叫我们在他里面成为神的义”(林后5:20-22)。

耶稣当时代的以色列处境很艰难,外有异教徒,内有权贵两方面来的压迫。许多犹太人都向往他们有一天站在神的审判台前,那时他们会被神相信为义,他们的仇敌则会被推翻为恶。耶稣说,连这样的想法都不要有。要结交朋友,不要制造仇敌。在本章稍后(38至48节)耶稣会再回头来谈这一点。若不这样行,会有什么结果呢?

登山贳训结尾的地方,这个需要经过解碼才明白的警告变得更明显了。房子会倒塌得很大。耶稣似乎不只是谈到关于个人的怒气和行为,虽然这也很要紧。祂还提到一个更大的危险。除非,以色列现在就得知自己如何成为神拣选的百姓,得知如何将神的光照在这世界上,不然就大祸临头了:这个灾难

的根源在于人不会处理自己的怒气,而这怒气结的果子就是这整个国家坚持让数百年所受的逼迫来辩称自己使用暴力是正当的。耶稣早已经预见这整个以色列民族累积几百年的怒气、暴力将带来的毁灭性后果。祂为耶路撒冷哀哭来警告这可悲的后果。“41耶稣快到耶路撒冷,看见城,就为它哀哭,42说:“巴不得你在这日子知道关系你平安的事;无奈这事现在是隐藏的,叫你的眼看不出来。43因为日子将到,你的仇敌必筑起土垒,周围环绕你,四面困住你,44并要扫灭你和你里头的儿女,连一块石头也不留在石头上,因你不知道眷顾你的时候。”(路19:41-44)耶稣基督被钉十字架并复活升天后约36年,即公元70年,罗马军队攻入耶路撒冷并放火焚烧了第二圣殿,最终整个耶路撒冷城市被夷为平地。

现在,让我们将登山宝训中这个对第六诫命的新阐释应用到当代现实中。耶稣的教训提醒我们,“杀人”不限于刀枪,还包括那些被社会习以为常的做法。其中,最令人痛心的莫过于堕胎。在中国,这个问题尤为突出。历史上,计划生育一孩政策导致了大规模的强制堕胎和选择性堕胎,据估计,自1979年以来,中国进行了数亿次堕胎手术,四十年来有超过四亿胎儿被堕胎。 这不仅仅是数字,它代表了无数无辜生命的丧失。这些生命,本该是上帝的创造,却被人为地剥夺。这其实是当代最大规模的有组织杀人。

圣经清楚地教导,胎儿是上帝所造的生命。诗篇139:13说:“我的肺腑是你所造的,我在母腹中,你已覆庇我。”堕胎不是“选择权”,而是对上帝诫命的违背。它源于对上帝的不信、对生命的藐视、愤怒、恐惧和自私——正如耶稣警告的“动怒”。在社会层面,中国的大规模堕胎直接导致了今天的生育率极低和人口快速老龄化。根据最新数据,中国的生育率已降至每位妇女仅1.01个孩子,远低于人口替换水平的2.1。 自2022年以来,中国人口连续三年萎缩,预计2025年将继续下降。 到2050年,人口将缩减至12.6亿,老龄化将加剧:约10%的人口将是儿童,而老年人比例急剧上升。

这种人口危机不是意外,而是罪的后果。一孩政策下的强制堕胎,不仅扭曲了性别比例(导致男性多于女性),还加速了社会老龄化。 如今,中国面临劳动力短缺、养老负担加重、经济增长放缓等问题。 这些都是“杀人”诫命被违背的直接结果。它提醒我们,罪不只影响个人,还会波及整个社会。就像耶稣说的,若不和好,审判就会来临——对中国来说,这个“审判”表现为人口断崖式衰退。

小结

怀恨是如此邪恶,而神的审判是如此确定。我们必须竭尽一切力量来结束它!当然,所有这些都是做不到的。除非你仰望耶稣,否则这些都不可能做到。当我们继续把马太读完,就会发现我们原本

有的那个问题,“祂所说的,人怎么可能做得到呢?”终于获得了解答。耶稣祂自己拒绝走这条怒气的路。相反的,祂亲自将祂仇敌的怒气,包括在以色列内部还有以色列对外的仇敌,就是罗马人的怒气,担在自己的身上,并且死在怒气的重担下。从这一点来看,和好并不只是我们有可能竭力追求的一个理念(ideal)。和好是我们如今一定要将它体现出来的一项成就、一种功业。

让我们一起祷告!